|

News

Neuroscienze, Epigenetica e PNEI

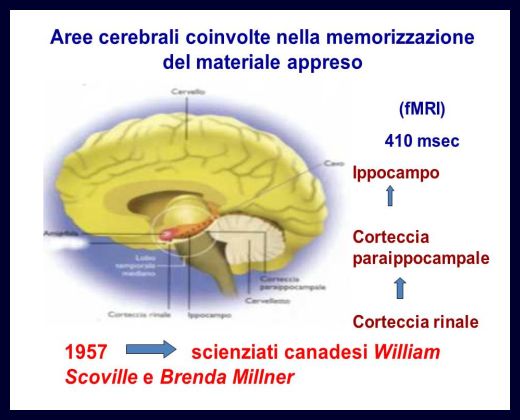

La

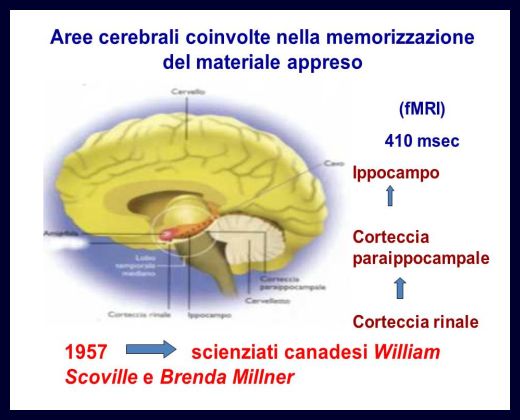

memorizzazione di qualcosa avviene dopo che, una serie di

informazioni provenienti dalle sollecitazioni sensoriali, attraversa

le zone deputate del sistema nervoso (Ippocampo e zone limitrofe),

passa per l’ufficio postale che smista la corrispondenza (il Talamo)

e viene proiettata nella corteccia cerebrale.

Qui,

prima di entrare nell’armadio dove diventeranno “ricordi”,

le informazioni percepite, vengono confrontate con quanto, di simile,

abbiamo già in memoria. Una volta riconosciute come qualcosa

di noto (eventualmente da migliorare) o come elemento nuovo (da

archiviare per accrescere le nostre conoscenze) vengono, prima

scomposte nei loro costituenti fondamentali (un po’ come un albero di

Natale spogliato dei suoi arredi) e, poi, allocate in diversi punti

fra cui il cervelletto e la corteccia cerebrale definita

“associativa” (perchè è capace di associare

gli elementi pervenuti fin lì, attraverso varie vie

sensoriali: ottiche, acustiche, olfattorie, etc.).

Quando

si rievoca un ricordo, si compie, sostanzialmente, un percorso a

ritroso per cui, una sollecitazione (che stimola il bisogno di

ricordare) richiama dalle zone di memoria, tutti i dati inerenti a

ciò che serve per ricostruire il film della storia che

vogliamo riprodurre.

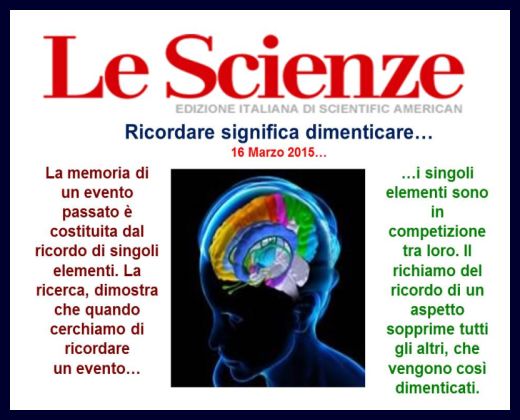

Siccome,

però, quello che dobbiamo rievocare è composto da tante

tracce mnestiche (per esempio, ne esiste una per ogni via

sensoriale), un meccanismo cerebrale di controllo, permette di far

emergere una singola traccia mnestica inibendo tutte quelle che

potrebbero competere con essa.

Questo

non deve apparire affatto strano.

Infatti,

ognuno di noi, ad esempio, usa maggiormente un senso (la vista,

l’olfatto. Il gusto, l’udito o il tatto) rispetto agli altri per cui,

anche quando dobbiamo ripescare i dati dall’archivio prevarrà

il “file” sensoriale corrispondente. Inoltre, ogni volta

che ripeschiamo ricordi, abbiamo comunque, l’esigenza (consapevole o

meno) di provare a percepire maggiormente la rievocazione di qualcosa

rispetto ad altto (il profumo di un piatto di spaghetti, piuttosto

che il sapore; la freschezza di un bicchiere d’acqua, piuttosto che

la consistenza; il sapore di un dolce, la vista di un tramonto,

etc.).

Lo

studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di

Birmingham e dell’Università di Cambridge pubblicato

su “Nature

Neuroscience"

ha,

ora, dimostrato che il degradarsi dei ricordi è un fenomeno

fisiologico, dovuto proprio al richiamare ripetutamente la memoria di

un evento.

In

sintesi, ricordare è uno dei meccanismi per cui si dimentica.

“Generalmente,

si ritiene che pensare o dimenticare siano processi passivi: la

nostra ricerca rivela che le persone sono più coinvolte di

quanto ritengano nel dare forma a ciò che ricordano della

propria vita”,

ha commentato Michael Anderson, autore senior dello studio. “L’idea

che l’atto stesso di ricordare possa causare l’oblio è

sorprendente, e ci può fornire utili indicazioni sui

meccanismi che controllano la memoria selettiva e sui fenomeni di

creazione di falsi ricordi”

Quanto

scoperto potrebbe spiegare, sperimentalmente anche il perchè,

nel tempo, modifichiamo il ricordo di qualcosa pur restando convinti

di possederne, ancora, lo “stampo originale”.

Gli

spazi lasciati liberi dal meccanismo sopra descritto, infatti,

vengono gradualmente riempiti da nuove esperienze similari che,

quotidianamente, viviamo.

Così,

un po’ alla volta, i nostri ricordi si plasmano rispetto a quanto

(impercettibilmente ma continuamente) cambia la nostra identità

Giorgio

Marchese – Medico

Psicoterapeuta, Docente di Psicologia Fisiologica,

Psiconeuroimmunoendocrinologia ed Epigenetica c/o la Scuola di

Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico SFPID (Roma,

Bari, Rimini)

|